美婼、恺娣、玛妮从窗户观看;

上:邓(戴白帽)、埃瑞奇、库图姆巴·沙斯特里(跪着)、欧文·拉克、彭度、贝拉姆;

下:阿娄巴在沙斯特里旁边

米兰照相馆提供

虽然美婼不愿她的至爱继续受苦,但1969年2月7日周一,中午时分,当美赫巴巴的遗体即将盖棺时,她再次悲恸欲绝。巴巴的甜美面庞依然泛着红晕,没有丝毫腐坏的迹象。

邓肯每天都开车到阿美纳伽取冰块,并检查巴巴棺木的进度,他委托当地一名木匠制作。那人做了一副棺木,但邓肯嫌做工不好。“这可不是给普通人用的!”他怒斥道。

次日,木匠准备了另一件样品,但也遭拒收。那人说他可以修正邓肯指出的瑕疵;但邓肯坚持要他用新的柚木重做。“必须足够坚固,能承受一吨重的泥土。”邓肯明确说。此外他叮嘱,棺木不仅外部要打磨光滑,内部也要同样打磨。第三次尝试终于合格。邓肯让希拉摸一摸,确保棺面完全光滑(特别是内部),他也亲自验收了。

他们将棺木运抵美拉巴德,可就在准备把它安置在巴巴遗体上时,美婼变得极为难过。她担心棺木伤到巴巴。“别担心,美婼,”女子们向她保证,“邓肯让人精工细作,它不会伤到巴巴。而且木匠向他保证,木质上乘,百年不裂。泥土绝不会碰到巴巴的身体。”

为确保这点,在棺木被盖到至爱身上之前,作为最后的爱意之举,美婼拿出一块帕子(全新未用过),盖在巴巴的脸上。

{注:高荷说,这是一块丝绸或细棉布的帕子,很可能是巴巴的,因为尺寸得大些。}

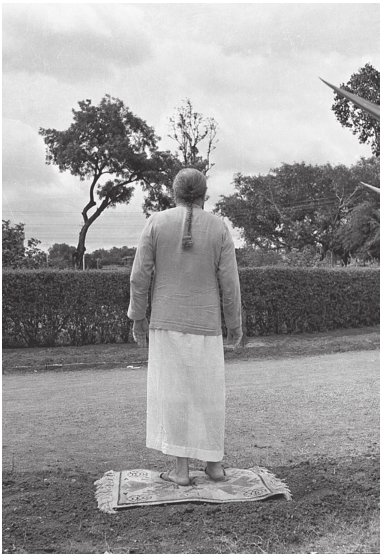

当男满德里缓缓放下棺木盖住巴巴遗体时,美婼则站在陵墓北窗外。巴巴的遗体被盖上时,全体高呼“阿瓦塔美赫巴巴凯捷!”声音响亮而充满感情,美婼觉得:“仿佛天穹将裂。我一边呼喊一边想,上帝应该做点什么,来阻止这一切的发生。盖住巴巴的身体是不对的!他必须起身!他肯定能听到我们的声音并且做点什么。”

{注:每一位满德里往棺木上撒一捧泥土后,大阿迪说他差点晕倒,不得不由人搀扶着走出陵墓。}

当天,曼萨丽和查干做了特别的午饭,以纪念巴巴的琐罗亚斯德教历生日。从巴巴离开肉身已经过去七天——巴巴曾明示,从当日起他会从苦难中解脱。午饭后,女子们返回美拉扎德。

{注:1969年2月8日,男女满德里皆返回美拉巴德,并居住三晚。娜谷于10日来到。}

关于他们在山上的那一周,埃瑞奇(于1969年2月17日)给几名亲近爱者写道:

当陵墓中的至爱巴巴在默默地给予最后的达善时,我们的职责是在他周围保持乐观愉快的氛围……在坚守他的遗愿期间,我们看见至爱巴巴映照在成千上万的爱者眼中,他们正赶来见证“沉默者”这场前所未有的最后达善活动!这最后的活动将持续不息,爱者们将继续从四面八方赶来拜谒他,直到他在不同的地方以不同的形体再次出现,用神爱的新分配来慰藉新人类。我们所有人都无比幸运,能在阿瓦塔降临期间生活在这个地球上!

安葬后过了几天,美婼和玛妮坐在巴巴的卧室。美婼遗憾地说:“巴巴没有给我们留下任何讯息,任何指示。”巴巴的猝然离世令她们始料未及。

玛妮说:“有,他给了。31日早晨,他让人取来那块[哈菲兹诗文]木板。”他们站在前方,一起诵读了这三对诗句:

一个幸运的奴隶,

理应执行大师的每项命令

而不问“为何”与“如何”。

对于大师向你说的话

切莫说错,因为,亲爱的,

错的是你自己无力理解他。

我是大师的奴隶,

他已将我从无知中解放。

无论我的大师做什么,

皆是为着全体相关者的最高利益。

美婼说:“是,这是他给我们的讯息。”

不过,随着时光流逝,玛妮仍怀着巴巴会亲身显现的希望。“我做了大量的推算,”她吐露说,“我认为他会回来的,以我们过去与他相伴、看见他的模样。所以起初是40天,然后时间继续——倘若不是尘世中的复活,那么我们就会一直抓紧他的长袍,我们都会以某种方式再度相聚。”

玛妮补充说:“若巴巴在世时,有人告诉我们将会这样[过着没有他的生活],我们会认为他们简直疯了。我们会认为这绝无可能。甚至最后一刻,我们都丝毫未想到竟会这样。不过,回首最后几个月,巴巴给了我们很多暗示。但那些只是轻描淡写的话,被太多其他信息所掩盖,以至一直都没注意到。后来,事情真的发生后,我们才梳理出蛛丝马迹。‘看,他说过这,说过那。哎呀,再明显不过了。’”

然而,她们的未来一点也不明朗。满德里各自暗忖:巴巴已不在人世,今后会发生什么。

正如(3月11日)美婼给3B(黛安·丁普夫尔)写道:

我何以向你述说,我们所有人内心的那种空虚感。往昔我们的日常作息、平常生活,都是以巴巴为中心,围绕他的意愿和他的起居需要;可如今却成了这样。他希望我们活下去,是他的勇气支撑着我们。每天晚上,当我们在他的房间念诵《帕瓦蒂伽祷文》时,最突显的字句就是:“您过去永远是,现在永远是,将来永远是。”

我不断地告诉自己,他不过是放弃了肉身罢了。那层遮裹着他神性的外衣,他为了维系该外衣而承受了无尽的身体苦难,以便能够在肉身中完成他的宇宙工作——那项为了人类、被他置于一切之上的工作。他身边的人们何其荣幸,他让我们得以瞥见——哪怕是一丝管窥——他为了人类的灵性提升所承受的压力和苦难。

高荷(3月9日)给阿黛尔写道:

至爱巴巴的肉身逝世,给我们留下了巨大的空虚和心痛。但我们知道,正是他的爱,在这种分离时期支撑着我们。因为若非如此,我们又怎能坚持得下去?我知道你们都肯定有着同样的感受,因为他不仅是我们的至爱,也是所有爱者的至爱。

2月14日周六上午,六名美拉扎德女满德里——美婼、玛妮、美茹、高荷、娜佳和拉诺,驱车去美拉巴德。她们中午在库希如宿舍停车,从5点半至7点半聆听了阿美纳伽中心的巴赞节目,之后夜晚8点回到美拉扎德。(一对本地夫妇,考姬拉和巴吉拉施·提瓦瑞,送来查干为她们做的盒装午饭。)25日,女子们再次返回陵墓,庆祝巴巴的生日。

一如既往,巴巴生日之际,美拉扎德的满德里大厅布置了装饰;全体早早起床,凌晨5点高呼巴巴的“捷”。念诵了两篇祷文和阿提。娜佳做了细米粉早餐。当天美婼进入大厅达善,但是“当我进去时,不禁说道:‘巴巴,您的椅子是空的,我现在该怎么做?’”

当天上午晚些,她们刚驶近美拉巴德,美婼就失声哭泣。7点半抵达,女子们乘迪索托车,男子们乘邓肯的车,上午11点返回美拉扎德。珊塔迪薇王妃当天来到美拉巴德,后来和大家去了美拉扎德,同女子们一起吃午饭。

巴巴离开肉身后的几个月,女子们经常去美拉巴德(通常每周五去),在那里逗留一整天。她们从美拉扎德带午餐过去。有时(如3月21日),她们傍晚在阿克巴棉纺厂停车,美婼会同杜恩和盖麦的姊妹们聊聊。

其他时间,美婼避免跟人见面。据大阿迪日志所载,3月16日他来到美拉扎德时,被告知:“美婼深陷悲伤之中,[只要]一提到巴巴,就会流泪数小时。玛妮必须确保她得到安慰,所以有时不让纬露和其他人来见美婼。”

在此期间,满德里开始处理实际事务,如今这占据了他们的大部分时间。难以想象,巴巴刚离开肉身后的那段时期,满德里尤其美婼所面对的空虚与迷茫。他们在成年生活中,第一次没有事先获得巴巴的批准而自行做决定。以前,他们日常生活的方方面面都由大师审视并塑造,他们几乎无需权衡自己行动的后果,只管执行大师的命令;不管怎样,毕竟都是大师的决定。现在谁来指引他们呢?例如,他们该如何维持生计?要在美拉巴德和美拉扎德做些什么?他们是否应该继续一起居住这片偏远之地?那些依靠巴巴每月领生活费的人怎么办?巴巴多年前已创立阿瓦塔美赫巴巴信托,但当时该信托既未实际运作,也基本没有资金。

更紧迫的是,他们对巴巴生前宣布即将举行的达善感到疑惑。“我们要去普纳吗?”他们彼此问道,“巴巴现在如何能施达善?会有人来吗?既然巴巴肉身不在了,人们何必过来呢?他们为何而来?”

“我们不知道是否会有达善,”玛妮指出,“当它真的举行时,就像奇迹。巴巴已发出通告,让爱者们过来。他们都说过自己会来,可现在他已经离开肉身。达善要在哪儿举办呢?在纳伽还是普纳?将会发生什么情况?我们要怎么做?巴巴会想要怎样?我们应该去吗?是的,[我想],因为巴巴说过:‘3月,我们朝普纳进军。’我们记得这点。他提供了答案。于是电报往返。人人都说他们要来。于是我们收拾行李,前往普纳,但将会发生什么情况呢?”

女子们于3月31日前往古鲁帕萨德,直到7月1日才返回。玛妮继续说:“我们是整个活动的见证者,仅此而已。只是见证者。巴巴在安排整个活动。我们只是协力配合。从世界各地,数以百计的爱者们乘坐包机赶来。古鲁帕萨德挤满了人,回荡着‘捷’的高呼。这么多人来参加69年的达善,让我们很惊讶。我们没料到,他们都如此重视他的邀请。我们不知道情况会怎样。当我们问他们:‘是什么促使你们来的?’他们说:‘我们与神、与巴巴有约,于是我们来了。’”

“但你们是来达善的。”

“是,”他们答道,“我们得到了他的达善。”

“许多人伫立凝视,泪流满面——就像我们过去看到人们达善巴巴本人后的反应。现在我们目睹着同样的情景。”

关于最后达善,凯莉·哈勃写道:

许多[西方]信徒不太情愿向巴巴的达善椅子顶礼,但对我们这些见过他坐在这把椅子上的人来说,没有丝毫犹豫。诚然,我们大多数人自幼接受的训导是,不应该顶拜任何“物品”;若没有于内视中看见巴巴坐在椅上,很多人便绝无可能走向那把椅子。所以他们没有这么做!但他们会问我们这么做的原因——他们为何应当这么做——其意义何在?当我们看到美婼和其他满德里都向椅子顶礼,全然不顾任何旁观者等等,那是如此神圣的时刻,以至于我们都会转身不看以免“打扰”,直到她们回到场边自己的位置。

{注:1969年12月16日写给凯莉·本·莎麦的信。}

安尼思和赛尔玛·哈森的10岁女儿,特芮,不断地说:“哇,好开心我来了。”当她看到大家在流泪,便转向母亲问道:“我能理解女人哭泣,可男人怎么也哭?我不明白。”

玛妮答复她:“那不是哭泣,特芮。那是融化。你知道,太阳一出来,山顶的积雪就会融化。我们心头那些未被觉察的积雪,当他的爱阳照耀上面,便悉尽融化。这并非哭泣。”

特芮的提问另有原因:

能参与这场撒晤斯,让我欣喜若狂。对我来说,巴巴绝对在场。我看见巴巴四处走动,跪在玛妮身边,亲吻我母亲的头顶,把手放在某人的肩上,对其他人给予特别的个人关注,其中很多人我都不认识。我看到巴巴坐下,之后斜倚在沙发上,旁边是饰有花环的椅子和画像。我没想到,其他人并未看见我目睹的这一幕。我记得当我回到美国后,听到人们用过去式谈论巴巴的名字时,让我非常奇怪。我意识到他已离开肉身,而我在印度那些最幸福的时刻定是出于自己的想象。多年后,我才得知,许多其他巴巴爱者也和我一样,在撒晤斯期间看见了巴巴。

或许,这就是我向母亲和玛妮提问的潜在原因。从我自身经验来看,美赫巴巴就在那里——俊美、忙碌且洋溢喜悦。我确实看不出有什么好哭的。

美婼待我格外友善。一天,我的注意力被她佩戴着的一枚漂亮胸针所吸引,上面有巴巴像。美婼便取下这枚珍贵的手工胸针,赠予我留作纪念。我不记得当时我们交流的话,只记得显然她把自己珍藏的东西送给了我。

有一次,放映了巴巴入葬的影片。放映前,玛妮有些紧张,担心画面过于令人悲恸。随后,令人惊讶的事情发生了。巴巴曾让玛丽·班尼特(1月曾来访美拉扎德的姑娘)到古鲁帕萨德参加达善。尽管玛丽未来参加活动,但在入葬影片的一开始,银幕上出现的竟是玛丽·班尼特,“恰似一抹清凉水花。”玛妮压根儿忘了有这段镜头。巴巴说过让玛丽来古鲁帕萨德,她果然在这儿!

对许多西方巴巴爱者来说,此次达善是他们首次见到满德里的机会。对满德里而言同样大开眼界,正如美茹所述:“当我们前往古鲁帕萨德,看到那些未曾见过巴巴者的深切渴望时,不禁令我们深感谦卑,因为巴巴竟选择我们来服侍他这么多年。”

“[从西方]过来的爱者中,有90%是年轻的新人,”玛妮继续说,“对我们来说,这是格外新奇的经历。他们来自何方?是什么促使他们来的?当我们去古鲁帕萨德时,并不知道自己究竟该不该去,就算去了,也不知道自己该做什么?他们是来达善巴巴的。事实上,我们从未直接参加过巴巴以前举办的达善。我们总是待在幕后。总是待在餐具室后面观看,准备提供巴巴可能需要的东西。例如,巴巴可能又要一条手帕。埃瑞奇会告诉高荷,美婼会把手帕给高荷,由她转交埃瑞奇。

{注:艾琳·比罗未能参加东西方大聚会,也没来参加1969年的达善,这让美婼很伤心,她觉得艾琳都应该来参加。(艾琳患有哮喘,担心自己会发病。)艾琳仅于1983年回到印度一次(时隔37年后),她感到“仿佛自己从未离开。无论在美拉巴德还是美拉扎德,巴巴的临在都十分强大。”玛格丽特·克拉思科也未参加69年达善,但于几个月后12月过来。吉蒂、伊丽莎白和迪莉娅,在美赫巴巴离开肉身后,都各自来过印度多次。}

“1969年巴巴确实施了达善。他接管并安排了整个活动。那是我们第一次来参加[公共活动]并发表讲话,且发现我们能够做到。我们以前从未这样做过。连我们自己都甚感惊讶。正如1968年1月31日美婼对男满德里说了‘捷巴巴’;在最后达善期间,美婼第一个问候欢迎了巴巴的孩子们,并且说‘捷巴巴’。

“因此在1969年,当巴巴如约在古鲁帕萨德施达善时,美婼很清楚自己的角色。她第一个走到麦克风前,抬头望向众人,双手合十说道‘捷巴巴’。起初,当她向这些孩子们谈起巴巴时,她不会直视男子的脸。需要时间适应。她会和一个姑娘说话,但实际上是与某个男子谈话。”

美婼说:“在古鲁帕萨德,女士们出来问候我们。我会跟她们打招呼,但不会轻易和她们打成一片。只是和她们拥抱一下。我没有说话或特意去[和她们谈话]。最后达善期间,我仍未直接对男士们说话。”

如果有小伙子走近对美婼说话,她会跟他交谈,但望着玛妮或其他人,从不直接看对方。

自从七年前的东西方大聚会之后,菲丽丝·弗莱德里克一直没见过美婼。她后来写道:“与美婼重逢的情景难以言喻——看到对至爱巴巴的哀思已在她美丽的脸庞上印刻了皱纹。我忍不住哭了起来。就好像巴巴在她里面,但又不在。”

{注:吉蒂自1962年起,同样也没见过女满德里。她叙述:“自从我首次见到美赫巴巴的女满德里,她们给我留下的印象中最突出的特点是,她们拥有在一切境况下都显得愉快乐观的非凡能力。[即使在最后达善期间],她们失去了巴巴的日常神圣陪伴,心情何其沉重,然而她们却依然能够克制离别的悲伤,眼中和嘴角都带着微笑。”}

菲利丝·奥特问美婼:“美赫巴巴在哪儿?”

美婼答道:“他就在爱者们的心中。”

“这是真的吗?”菲利丝问,“现在巴巴不再以人身活在世上,祂是无形遍在的上帝,也就是我作为犹太人一直敬拜的神?”美婼答道:“巴巴是你内在的有意识上帝。祂和你见过的美赫巴巴一样。”

阿娜瓦丝对美婼当时的状况描述如下:

巴巴离开肉身后,那段日子,天哪。我该怎么跟你说呢?突然间,巴巴,曾是美婼生命中的唯一光明,不在了。美婼(像我们大家一样)不知道自己该如何活下去。没有巴巴我们该怎么办?我们知道巴巴不希望我们流泪。但那份悲痛太深重,以至眼泪都流不出来。

我很欣慰美婼终于流出眼泪,因为美婼不可能、也没办法将悲痛压在心底。那样她将无法保持理智。流泪对于她是必要的。我们感觉自己像掉了魂,如行尸走肉般走动,吃饭,喝水,做各种事。我们知道巴巴希望我们做该做的事,所以我们继续做杂务。我们就像在梦中,恍恍惚惚。

不过,巴巴过去乃至现在都是那么慈悲,他提前为我们安排好一切。最后达善——当时美婼的状态太可怜了。巴巴让我们一直照顾她、管束她,以此分散我们自己的悲恸。“美婼,请别这样做。美婼,别哭了。美婼,想想巴巴。”巴巴为了支撑美婼,让我们忘却自己的悲恸。

当我们去古鲁帕萨德时,我们就像机器一般,做着不得不做的事。刚到古鲁帕萨德时,那里的情况太糟糕了。房子看着像一个空壳。整个氛围令人窒息。没有巴巴的古鲁帕萨德?置身其中,却没有巴巴?我们走进他的卧室时,简直令人心碎。后来达善开始,人群陆续到来。忽然间,巴巴开启了某种东西。让在场者强烈地感受到他的临在。

第一天,达善将于9点钟开始。众人到来之前,门都关着。男满德里在另一侧。我们先进入大厅。我们都站在空空的大厅里。巴巴的椅子摆在那里。

美婼突然情绪崩溃了。“可没有巴巴,我们该怎么做?”她问道。我们大家说:“怎么了?美婼,美婼别哭。所有人很快就要来了。你绝不能哭。你必须为他们振作起来,因为这些都是千里迢迢赶来的巴巴爱者;尽管他们知道不会见到巴巴,但还是来这里了。所以我们绝不能哭,我们必须为他们做表率,立榜样。我们是应该给他们勇气的人。”她突然平静下来。

门开了,所有人进来。我们全体坐在角落里,整个大厅挤满了人。巴巴随后接管了。当钟敲响九下,埃瑞奇宣布开始时,事情发生了。我们强烈地感受到巴巴的氛围。我们感到他的爱时时在流溢。喜悦和痛苦交织在一起。

活动持续了三个月,从早到晚。现已无暇多想。巴巴让他们[满德里]意识到:“瞧,我的工作必须继续。我的爱在这里。我在这里。你们只管继续。”

达善期间,美婼从不直接说话。她会通过某人说话。她会让某人传话。这样持续一段时间,但后来在美拉扎德,她开始直接对人们说话。巴巴爱者来访时,我们总是陪在她身边。她看着姑娘们,小伙子和姑娘们都听着她说话。

阿娜瓦丝最后说:

现在美婼扮演着巴巴要她扮演的角色。巴巴肉身不在时,对所有没有见过他的人而言,在某种意义上,美婼代表着巴巴。我听到有些人说,美婼在他们看来就像巴巴。其实不然,但正是巴巴给了他们那种满足感,因为他们没有见过他。

当然,有时她记起巴巴,感到非常难过。她哭道:“可这算什么生活?它要持续多久?我何时能去巴巴那里?我何时能再见到巴巴?”我告诉她:“你会的,美婼,可你得扮演这个角色,因为巴巴要你扮演。”

一开始,她会问:“巴巴为何把我抛下?现在我该怎么办?”我们继续跟她说:“当然,巴巴是有意把你留下的,因为他要你现在为他扮演这个角色。所以你必须这么做。巴巴毕生给了你一切,那么多的爱。现在轮到你,把巴巴的爱传递给所有来这里的人了。你扮演了特殊角色。巴巴有意把你留在这里。要接受巴巴的安排。”我一直跟她这么说。

1969年在古鲁帕萨德,蔻诗德(素有灵视能力)看见巴巴坐在他的长榻上。巴巴告诉她:“你为什么哭?不要哭。我和你们全体在这里。告诉美婼不要哭。我一直都在场。”

蔻诗德于1971年2月在美拉扎德再次看见巴巴。巴巴在他的卧室,坐在肯莫尔赠送的那把躺椅上。另一回,蔻诗德看见巴巴在满德里大厅。她跟美婼讲了她的内视,本希望让她高兴起来,可有时美婼会问:“你看见了巴巴,可为啥我看不见?”于是蔻诗德不再告诉她。

巴巴曾告诉美婼:“以后,所有人都想见我,却再也见不到我。”美婼说:“如今在夜里,我独自一人时,会跟巴巴说:‘巴巴,您为何说我们再也见不到您?那些真正爱您的人,您给他们施达善,让他们在内视中见到您吧。’”

1969年女子们在古鲁帕萨德期间,巴巴的爱犬马斯坦死了。巴巴离开肉身时,马斯坦待在屋后厨房附近。安葬过后几天,马斯坦的食欲减退,吃得越来越少。“有15或20天,马斯坦注意到巴巴不在,”美婼说,“它来到巴巴的餐椅前(巴巴喂它的地方),绕着它走。”一天,马斯坦绕着餐椅缓缓走了一圈,发出一声叹息,然后离去,躺在平常待的过道处。另一日,美茹看到马斯坦走入巴巴的卧室。过去它从不主动进去,除非被唤。美茹惊讶地看到它自行进入房间,于是她跟在远处。

马斯坦走近床头,慢慢地绕着床走了一圈,然后出来。由于巴巴不在他平常待的两个地方,马斯坦便睡在过道中间。这让美茹想起,印度教徒顶礼并绕行寺庙和神像的情景:朝圣者会在场地走动,绕着三摩地走一圈,然后出来。美婼说,马斯坦非常想念巴巴。过了几天,它完全放弃了进食。美婼做了软米饭布丁,喂到它嘴里,它却把饭吐出来。她说:“我会把小块的米饭布丁塞到它舌后,让它咽下。它很不情愿。这是很费劲的事,但我们不得不每天做两次。我知道巴巴会想要喂它。可它不愿意吃。

“3月底,我们要动身去普纳了。在上车离开前,我预感到马斯坦活不久了。它在生病,而且不吃东西。在上车离开之前,我和美茹去看它。我把手放在它头上,请求道:‘巴巴,让马斯坦走得轻松些吧。如果它不得不离世,就让它走得轻松些。’我拍拍它,随后离去。它的爱如此忠诚,所以没有巴巴,它就不想再活下去了。不然的话,它根本没病。1月份,它未被准许来看望巴巴,一直被拴着。我们不希望巴巴受打扰。”

美婼等女子前往普纳后,美拉扎德的一名女佣瑟芙,试图哄马斯坦进食。马斯坦拒绝了,于4月16日晚8点半死去。“多亏巴巴的恩典,我们没有在场,”美婼评论,“否则我们会感到很难过。巴巴让我们免遭那种痛苦。”

{注:马斯坦没能活过13岁,在印度据说该年龄对于狗是艰难的一年。彼得的寿命更长。在印度的炎热气候下,可卡犬的寿命通常不会超过8年,但彼得活了13年。}

美婼又说:“巴巴给了马斯坦那么多的爱。他对马斯坦很满意,它的生活受到管束,不能自己[自由地]奔跑或走动,总是由阿娄巴用绳牵着,或拴起来。巴巴对它非常满意,曾经说马斯坦会获得人身。巴巴有许多宠物,但最喜爱的宠物是马斯坦。它极为幸运,能得到巴巴的喂食、照料和关爱。”

“马斯坦为巴巴而死,”美婼最后说,“它憔悴而终。”

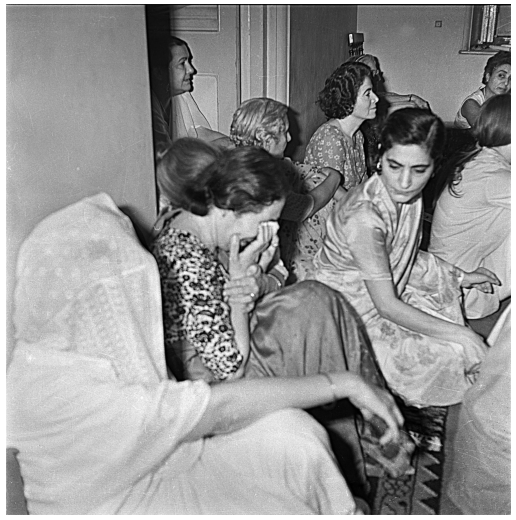

美婼情绪崩溃

(王妃、美婼、娜佳、蔻诗德、美茹、玛妮、拉诺、恺娣)

米兰照相馆提供

玛妮、美茹、美婼、蔻诗德

摄于古鲁帕萨德——米兰照相馆提供