在美拉巴德山上,当帕椎带领工人们凿开光洁的石地板,开始挖掘美赫巴巴墓穴下方的硬地时,曼萨丽则在打扫整理美婼的房间。曼萨丽忆述了那天下午的情景:

在美拉巴德的这些年里,我从未感觉自己是孤独的。那些日子里,人们会过来顶礼巴巴的椅榻。我一直不喜欢他们问我:“你在这里不觉得孤独吗?”[31日]那天我很开心,因为巴巴的生日快到了。我在为他缝制新的靠垫套。下午2点半,我感觉体内仿佛被刀割了一下,针线不由自主地从我的手中掉落。“巴巴,这是怎么了?”我说。我知道这不是好兆头。我感到体内一阵剧痛,仿佛胸部有一道切口。我预感到有坏事要发生。

我默想:“请停下,巴巴。避免此事。”我无法继续做针线活。于是走出去,站着打量四周。一切如常。但感觉就像,半小时前有六七十人离我而去似的。我第一次感到如此孤独。我对我的狗说:“至少你会吠叫,玛那,让我知道自己并不孤单。”这些年来,我从不觉得孤单,可为何在那天竟有这种感觉?

我四处徘徊,无法专注做任何事。我有一封写给某个铁路官员的信,他想要达善巴巴,而我之前给了他错误的日期。于是我写信更正,告诉他巴巴将于三月在普纳举行公众达善的确切日期。下午4点半,我正打算把信带给轨道车上的职工以转交他的上司,忽然看见几个小伙子带着铁锹和铲子走上山来。

我问他们为何上山来。“帕椎叔叔派我们来的。”他们说。“出了啥事?”我问。“帕椎叔叔来了。”他们答道。“你们要挖什么?有狗死了?”过去“捡得”被埋在那边,或许另一条狗死了。但他们自称不清楚情况。

我打开大门,匆匆出去。半路上遇到帕椎。“怎么了,帕椎?我都糊涂了。”他将手指按在唇上,让我进屋,再告诉我。“先把你的那串钥匙给我。”他说。他担心我会晕倒或过度震惊,以致无法告诉他[我把钥匙放哪儿]。他跟我说,当天12点15分,巴巴已经离开肉身。“现在,我们必须去做他教过我们、让我们为这一天做好准备的事情。我们得坚定勇敢。成千上万人将会到来。如果我们只是垂着双手,那它们还有何用?”[美拉扎德的]女子们要来居住。

我恍若无事。只有耳朵听到,却没用脑子想。我的手不假思索地忙碌着。我准备好美婼的房间。苏喜拉哭着走来,我心忖:“她为何在哭?”我像个机器人般行动,不知道自己在做什么。我看见救护车来了,便问帕椎是怎么回事。“接巴巴来的。”他说。我真是糊涂虫,我以为巴巴会乘轿车过来。

巴巴躺在担架上,从他的脸上,我能看到极其劳累。我帮着将巴巴的身体抬出来。他看上去疲惫极了,就像承受了太多的苦难,满面皱纹——实在太累了。女子们过来,都在哭。我依然纳闷她们为何在哭,但幸好没有问她们。由于工人必须[将墓穴]再挖一英尺深,巴巴的遗体连同担架被放置在小屋里。我仍未真正明白巴巴已经走了。我彻夜未眠。整个上美拉巴德只有一盏灯,因为我常年独自生活。

31日那天,当村民和镇上的其他人赶来时,我以为这肯定是个误会。巴巴像是睡着了。他还要为世界做工作呢,只是在休息而已。次日早晨,巴巴显得很安详,气色甚佳,不再疲惫。然后我哭了,哭个不停。

消息传开了。黄昏时分,阿冉岗和阿美纳伽的人们陆续赶到。朝圣者们登上美拉巴德山时,唯一耳闻的是盖过风声的哀哭声。那是美婼。她的恸哭与他们内心的哀伤共鸣。

美婼与至爱巴巴的生死离别,在她心中留下了一道无尽孤独与悲伤的沟壑。她的心不属于自己,而是完全属于她的主。如今,随着他离开肉身,她面临着一片凄凉绝望的深渊。

失去了至爱的笑容,她的生活还剩下什么?

美婼等女子坐在巴巴小屋的地板上,围在担架旁。“我们呆呆坐着,”美茹证实说,“虽然竭力忍着,泪水仍默默流淌。我们都凝望着巴巴的面容与身形。”

美婼坐在巴巴的脸旁,以传统印度习俗做手势[指关节放在太阳穴],试图分担他的痛苦。她用古吉拉特语一遍遍地说:“巴巴,您为何把我留在这里?回来吧,或者带我一起走。您都没告诉我您要离开肉身。这不是真的。您为何把我留在这里?现在,没有您,我该怎么办?回来吧。”玛妮坐在她身后,将手放在美婼肩上,试着安慰她说不要哭,好给其他人带去勇气。

希拉和拉玛坐在她们身边。美婼向来仪表整洁,衣服总是熨烫平整,头发梳得一丝不乱。可现在,希拉说:“美婼第一次毫不在意自己的衣着和头发。玛妮在为美婼摆正发夹,整理她的纱丽。美婼对一切浑然不觉。她不停地哭泣,跪在巴巴的脸旁,一边亲吻他的脸、额头和颈部,一边诉说:‘亲爱的巴巴,您为何把我单独留下?带我一起走,带我一起走。没有您,我不想留下。’”

拉诺在小屋一隅默默哭泣。高荷倚窗而立,面朝窗子,也在啜泣。她不忍心看着巴巴的遗体。“巴巴,现在我们在世上孤零零的,该怎么办?”高荷问。她和娜佳用手帕捂脸,以免美婼看见她们,会哭得更厉害。美茹的眼睛也哭肿了。

玛妮没有在哭,并责备其他人。“别哭了。这只会让美婼哭得更厉害。”她们情不自禁,只好用手帕掩泪。

傍晚7点,帕椎通知其他满德里成员,陵墓已准备好。将巴巴的遗体从小屋抬去,安置在三摩地内。邓肯后来运来冰块,摆在巴巴遗体周围。(将锯末撒在冰块上,以延缓其融化。)

{注:帕椎告诉埃瑞奇,他得躺一会儿,因为挖掘的活儿让他背部疼得要命。}

美婼等女子进入陵墓,坐在巴巴旁边。少顷,埃瑞奇跟玛妮说,美婼在巴巴身边坐得越久,就变得越难过,现在她们是时候离开了。为了减轻事件给她们带来的可怕冲击,埃瑞奇认为,女子们尤其美婼,有必要离开这个充满悲恸和哀伤的现场。玛妮对美婼低语,说她们应该回美拉扎德了,次日早上再来。“可我去那儿做什么?”美婼哀怨地说,“巴巴在这里,无论他在哪里,我都必须陪他身边。”

夜幕降临时,美婼不再听玛妮说该离开了。“我要和巴巴待在这里,”她坚持说,“我不想去。我就待在这儿。”不管玛妮怎么努力,都说服不了她。最终,那天深夜,埃瑞奇过来。

{注:当时美拉巴德没有通电,只有几盏煤油灯。}

埃瑞奇站在小屋外,对玛妮和高荷说话。美婼站在屋里,在美茹身后,听到他说:“巴巴会希望你们回美拉扎德。去那边,休息休息,早晨喝杯茶。洗个澡,你们会恢复精神;你们可以明天过来,一整天待在巴巴旁边。你们不能整夜待在这里。你们必须走。”最终促使美婼返回美拉扎德的原因是,她想到巴巴的卧室里没有油灯点亮,她应该去处理此事。

午夜,美婼等女子走出巴巴的小屋,来到附近停车处。然而,美婼朝陵墓瞥了一眼,开始犹豫起来。玛妮试图轻轻把她引开,以便她们可以离去。美婼朝陵墓伸出手,仿佛有人要把她拖走似的,说道:“不,别带我走。让我坐这儿陪巴巴。我亲爱的躺在那里,我怎么能去休息呢?”

玛妮向她保证,她们第二天就会回来。她费尽周折,总算把美婼带走了。“好的,美婼,好的。我们会带你回来。你会见到巴巴的。他和你同在。”

目睹此幕的人,看到美婼的那种痛苦,无不为她的悲恸所动容。许多人原本没流泪,看见美婼后,不禁潸然泪下。

女满德里返回美拉扎德,但仅在几小时后,她们就返回美拉巴德山,在那里住了一周。“男满德里说,我们必须回美拉扎德,然后回来,”高荷叙述,“实际上我们并不想去。[美婼尤其不想回美拉扎德。]我觉得我们谁都没睡着。到凌晨4点,我们又起床,匆匆洗漱,便返回美拉巴德。我们既没有吃晚饭,也没有喝早茶。”

在上美拉巴德,所有的美拉扎德女子都睡在东屋,美婼的卧室。一些食物从纬露家送来;面包和黄油,由阿克巴棉纺厂的罗珊·科罗瓦拉提供;茶和其他食物,由娜佳在美拉巴德准备,盖麦和玛奴协助。“但根本无心考虑食物的事,”美茹说,“有就吃,没有也罢。有人想提供一些,就会送来。”她们没有带很多衣服到美拉巴德,于是美茹和拉诺回美拉扎德一趟,带些干净衣服和保暖的外套。

2月1日早晨,当美婼进入陵墓,看见巴巴的遗体躺在地上时,她又哭了起来。“巴巴亲爱的,您要睡在这里,这脏地板上吗?出来吧,巴巴,跟我走。”先向巴巴伸出双臂,而后交叠在胸前,仿佛在拥抱他,送去飞吻,并抓着他的双足,抚摸他的足,仿佛要将他唤醒。她的情绪会崩溃。

后来,美婼再次进入陵墓,看见巴巴遗体周围摆着冰块,冰上撒着脏锯末,让她心烦意乱,不知所措。“看,玛妮,我亲爱的巴巴,他们竟这样保存他!”她想把巴巴抱在膝上,带他脱离这片狼藉之地。她无法想象这样安置巴巴的遗体。“巴巴,您像一朵玫瑰,可如今他们把您放在冰上?”

美婼沿着墓穴台阶往下走,轻轻托起巴巴的足。她从颈间解下围巾,开始将他脚下的水洼揩干,然后清理他的双足和腿部周围的锯末。但这是徒劳的努力。

{注:由于美婼的关心,用一条围巾裹住巴巴的头部,以隔开冰块。}

接下来的七天里,每次美婼进入陵墓,同样的场面便一遍遍地重演。美婼抓着巴巴的双足,哭道:“巴巴,您为何把我独自留下,不带我一起走?没有您,我不想活着。巴巴,亲爱的巴巴,带我一起走吧。求您带我一起走。”她贴近他的脸,吻他。美婼会在墓内待上数小时,一直不愿离开。

一旦美婼进入陵墓,就难以说服她走出来。她几乎站立不稳,摇摇晃晃,差些晕倒。必须由玛妮和美茹搀扶着。希拉和其他人担心美婼也会离开肉身。“让我坐在巴巴身边,我没事的。”她会说。

{注:在此期间,尽管美婼处于这种状况,但没有让她服用镇静剂或安眠药。}

“可是,美婼,我们现在得走了。”

“不,我要和巴巴待在这里。”

“一天两三次,我们过来达善,”美茹忆述,“虽然我们感到深深的悲伤,但却意识到:成千上万人已经过来或正努力赶来,参加这最后的达善。他们也应该获得机会[达善],因此我们不会久留。”

最初几天,当美婼进入陵墓时,让门开着。但人们会来达善,站在墓外,往巴巴身上抛花。美婼喊道:“别这样,你们会弄伤巴巴的!巴巴,这些人在干什么?”仿佛巴巴仍有知觉,而他们会伤到他的身体。后来,每当美婼在里面,陵墓的门就关着。

到了该走的时候,玛妮会轻柔而缓慢地领着美婼后退上台阶,走出门。再一次,美婼像个被牵走、将要离开至亲的小孩。离别之际,她向巴巴伸出双手,仿佛正被人从他身边拽走而他能够将她唤回。“您为何把我独自留在这世上受苦?”她哀伤地说,“带我一起走吧。您的美婼在求您了。我在世上一无所求,只想和您在一起。”

阿露描述了美婼的状态:

当巴巴离开肉身时,美婼如遭锤击,完全懵了。可当她看到巴巴的遗体在墓穴里,明白他已经离世时,她终于失声哭泣。她总想时不时来陵墓,跟巴巴说说话。她在倾诉怎样的心声啊!她近乎疯狂。她对巴巴说了好多话,大部分都用古吉拉特语。“巴巴,您答应过我,我会先走……可您都做了什么!我何以相信这一切?”

她声泪俱下的样子,让人第一次懂得了何谓悲恸。我们实在不忍心听。她会过来,坐大约一个小时,哭啊哭啊。然后再次,来了又去。她不吃不喝。“我还有什么理由活下去?”她会说,“现在我何必吃饭呢?”她们会强迫她吃些东西,喝些水。她尚不知巴巴的遗体将被安葬。她日夜都在哭泣,哭得那么厉害,精疲力竭。

美婼彻底迷失于她对巴巴的倾诉。完全沉浸其中。她只听从玛妮的话。如果你对她说“吃饭”,她只会张开嘴。她不知道自己身处何方。玛妮会说:“巴巴说不要哭,你怎么在哭呢?”之后两三个小时,她不会哭。

正如巴巴过去为世界受苦,如今美婼也在受苦。何等的悲恸!何等的痛苦。世上无人受过这般的痛苦。大阿迪说过,巴巴有一次告诉他:“如果我先于美婼去世,她会自杀。”没有人能想象那种悲恸。她的悲恸非我们所能体会。

玛妮讲述:“当巴巴离开肉身时,此事完全始料未及。我们连做梦都没想到。我首先考虑的是美婼。我的职责一直是优先照顾美婼。所以巴巴离世时,我心想:‘天哪,今后会怎么样?’

“后来我记起了十年前的事,当时巴巴问我是否愿意照顾美婼。巴巴支撑这一切。我竟能说出一些我原本不知道自己懂得的道理。当你对他说‘是’,当你在任何他要你完成的事情上全然交托于他,他必临在。所以,我自己就像个旁观者。思路自会涌现。‘美婼你看,记得作为奎师那[他离开肉身时],所有的挤奶女都随着(甚至听到)他的曲调起舞,而他也予以回应。所以唯一的不同是巴巴改变了曲调,而我们必须随着这个曲调起舞。我们过去随着那个曲调起舞;如今我们必须随着这个曲调起舞。一切听凭他的意愿。’

“我无暇顾及自己的悲恸,因为我深知她在经历的痛苦。为让她振作起来,我只能暗自悲伤。甚至在美拉巴德的那七天里,我知道美婼和其他女子在经历的痛苦;于是我用毯子蒙住头,在毯下啜泣,或悄无声息地擤鼻涕,以免美婼看到我。”

玛妮于31日曾将巴巴的最后口讯带给美婼,当时玛妮离开他的房间,告诉她:“美婼,巴巴说要勇敢。”如今,玛妮意识到巴巴赐予的东西:“因为巴巴道出此言——他不是要求美婼勇敢——他是用这则口讯赋予她勇气以变得勇敢。这就是为什么她能做到勇敢。

“这也是为什么,当巴巴说‘爱我’时,他并非向我们索要爱,而是给予我们爱去爱他。每次巴巴管我们要什么,我们以为是自己在给予他。其实不然,他那样做本身就是他给我们的馈赠,使我们能够给予。我后来才意识到,当他给美婼捎讯‘要勇敢’时,他并非要求美婼勇敢,而是使她能够做到如此。他把勇气传给她,使她能在这段时期变得勇敢,而她确实也做到了。”

美茹对美婼的坚韧同样印象深刻:“在山上的那七天里,拜谒三摩地内的巴巴后,美婼、我和另几人坐在巴巴小屋里的[空]担架旁。不知怎的,它似乎成了巴巴临在的象征。于是我们在那里放了一张巴巴照片。高荷和玛妮常被男子们叫出去,参与商讨重要的决策。许多妇女过来向美婼致意,趴在她的肩头或伏在她的膝上啜泣。令人动容的是,我们那些来自南印度安得拉邦的姊妹们,不懂印地语或马拉地语,除了母语,不会其他语言,可当她们走向美婼彼此拥抱时,她们与美婼之间交流的唯一词汇就是:‘巴巴,巴巴,巴巴。’美婼在安慰她们:‘不要哭。巴巴在这儿[指着她们的心窝]。巴巴没有走。巴巴仍和我们同在。’

“我惊讶地看着。不禁自问:‘这份勇气从何而来?’接着记起,是巴巴赐予了她这份勇气。这就是我们亲眼目睹的。巴巴跟我说过,我们都会比他先走[离世],他说的是实话。他没有死,也未离开。他仍在这里。从一开始我们就意识到:巴巴就在这里,与我们同在。巴巴真正在做一切。”

2月1日,蔻诗德、阿娜瓦丝和恺娣赶到上美拉巴德。蔻诗德乘火车过来。由于巴巴在古鲁帕萨德跟她说过,他在未来多年都不会离开肉身,当蔻诗德刚听到消息时,并不相信。她走上山时,埃瑞奇遇到她,并毫不含糊地告诉她:美婼的情绪已得到控制,切莫用任何言行惹美婼更伤心。“看在美婼的份上,你要克制自己。”埃瑞奇告诫道。

很久以后,蔻诗德对美婼复述了,那次她和巴巴关于他离开肉身的对话。美婼对她很生气。“你为何不早点告诉我巴巴说过的话?”她质问,“你既然对将要发生的事已有预感,为何不给我些提示?”

“那样做并不好,”蔻诗德说,并补充道,“巴巴已离开肉身,但他和我们同在。如今他在你心里。我能看见他在你心里,所以莫烦恼。”

蔻诗德随后明白了,巴巴在最后的日子里,为何让她住在孟买,而不让她待在美拉扎德。那样她会告诉美婼巴巴即将离开肉身,而美婼会变得愈发忧虑痛苦。

阿娜瓦丝和恺娣已于午夜抵达,她们也在1日见到女满德里。“当轿车[从美拉扎德]驶来,我朝它跑去,”阿娜瓦丝讲述,“美婼下了车。我拥抱了她。她心绪不宁。我拥抱她时,她开始哭泣,问道:‘现在没有巴巴我该怎么办?没有巴巴我怎么活下去?’我们大家把她带到三摩地。我陪在她身边。

“每当我来到埃舍或巴巴所在处,他总是嘱咐我:‘要和美婼在一起。大部分时间要和美婼在一起。陪伴她。’那是他过去给我的命令。所以只要有可能,当巴巴在休息,美婼独自一人时,我大部分时间都会和她在一起。即便在那时,巴巴已经去世,我也觉得自己必须一直陪在她身边。

“看见美婼的状态真是令人心碎,”阿娜瓦丝继续说,“我们忘却了自己的痛苦。目睹她的悲恸,我们将自己的哀痛抛诸脑后。为了不让她更难过,我们不会在她面前落泪。我们会跟和她聊起巴巴。这算不上多大的安慰,但多少有些帮助。

“那时,我们知道她扮演角色的时候已到。在巴巴去世前一年,男满德里被召集到女子这边,美婼在巴巴面前,双手合十对他们说‘捷巴巴’。现在,巴巴希望她公开露面,以这种方式自由生活。是时候让她与男子接触了。安得拉和哈默坡的男子们已来到,他们竭力想要见见美婼。她在自己房间或小屋里。印度男子们双手合十,向她顶礼。美婼没有看任何人。她坐着,双手合十说:‘捷巴巴,捷巴巴。’但没有看任何人,也没有直接与任何人交谈。”

美茹赞同说:“当巴巴离开肉身,我们在美拉巴德时,男士们就是想对美婼说声‘捷巴巴’。巴巴已经将她准备好,她这样做完全可以。她会走出小屋,说‘捷巴巴’。男士们接受她的问候时,态度十分恭敬。这些来自安得拉的巴巴爱者,男女老少,都需要那种安慰,所有人都觉得自己得到了美婼的安慰。”

还有一些西方男子。阿娜瓦丝问邓·斯蒂文思:“你想对美婼说声‘捷巴巴’吗?”邓自然渴望有机会见见美婼。阿娜瓦丝通报美婼说,邓·斯蒂文思在那里,想要问候她。美婼同意了,他被带到小屋。美婼没有看他,只说了声‘捷巴巴。’并让阿娜瓦丝告诉邓一些事,阿娜瓦丝照做了。邓让阿娜瓦丝传话回复美婼。

{注:尽管邓·斯蒂文思屡屡访问印度近15年了,但他从未与美婼会面过,甚至没有从远处瞥见过她。}

其他人也来了,比如瑞克·查普曼和艾伦·科恩。阿娜瓦丝指导他们站成一排;准备等美婼从小屋出来时,他们向她说“捷巴巴”。但小屋外面一片忙乱,当美婼从陵墓里出来时,他们就站着问候了她。阿娜瓦丝总结:“我想,这只是开始。只有当美婼处于震惊状态,她才能开始和男子说话。人在震惊时,能做出任何事,那时不假思索。或许是巴巴给了我那个想法。”

迪莉娅从英国过来。她讲述:“上午我在美拉巴德看见美婼,大家都坐在小屋里。美婼悲恸万分。大家在唱歌。后来她们唱起《跳起比根舞》。我每天和她们在一起。每次我们进入陵墓,美婼都会给巴巴抛撒玫瑰花瓣。我记得,美婼对她问候的大多数人都会说:‘巴巴和你同在。’然而她每次进入陵墓,情绪都会崩溃。”

“心碎的巴巴爱者们前来参加这次最后的达善,”美茹说,“许多人带着全家老小,常于夜间抵达,却不清楚该去哪里、该做什么。这地方完全没有准备好接待大批爱者的涌入;除了其他诸多不便,这里尚未通电,只有几盏昏暗的煤油灯,与如今随处可见的灯光截然不同。人人恍惚茫然,只知道自己非来不可,必须得来。在我们生命中那段至暗的时期,那七天里,圆月冉冉升起,朗照空中。

“圆月散发着明亮的光辉,那是上帝赐予所有人的希望之光,其表明即使在那样的时刻,一切也都在巴巴的掌握中,他看护着所有人。对于美婼,以及处于震惊呆木状态的我们所有人而言,月光照彻了我们心中的黑暗,并帮助了我们——唯有大自然方能如此。”

巴巴曾经提到,他会进入昏迷。现在,尽管医生再三保证这并非昏迷,玛妮却坚信巴巴会醒来。“我深信巴巴将会复活,”她承认,“我拒绝相信[他不会活过来]。巴巴让人更容易相信这点。我为此做了各种各样的推算,比如在某一天,他会复活——尽管我自己持续为美婼而感到痛苦。但渐渐地,我意识到这不会发生了。”

玛妮实际上与美婼谈过此事。她说:“我们这样希望[巴巴回来]是自私的,是为了我们自己。巴巴承受了太多苦难,而我深知,这些年来美婼对巴巴为我们默默承受的痛苦有多么敏感。我们究竟想让他的血肉之躯存续多久呢?”

作者曾问美婼:“您可曾认为巴巴会复活?”

美婼亲吻了巴巴卧室里的耶稣像,说道:“耶稣,您和巴巴是同一位。不,我不觉得他会复活。玛妮说,这些年来巴巴一直在受苦,离开肉身时也受了很多苦,所以我并不希望那样。”

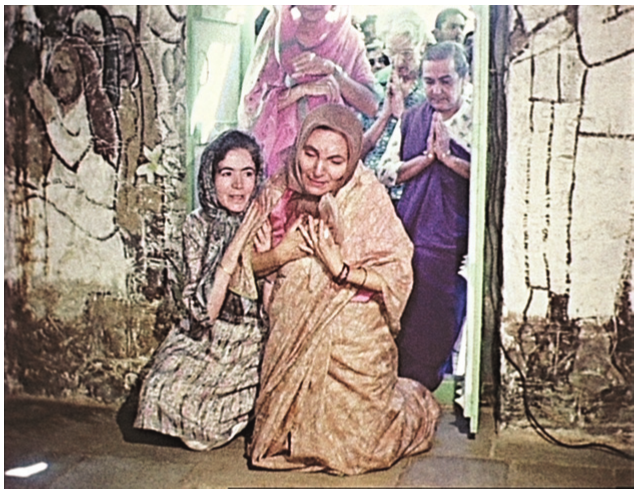

玛妮和美婼在巴巴的陵墓内

(美茹、拉诺和娜佳在后面)

摘自维诺德·夏拍摄的影片——阿瓦塔美赫巴巴信托提供

玛妮和美婼在巴巴的陵墓内

(角落里的唱机在播放《跳起比根舞》)

米兰照相馆提供

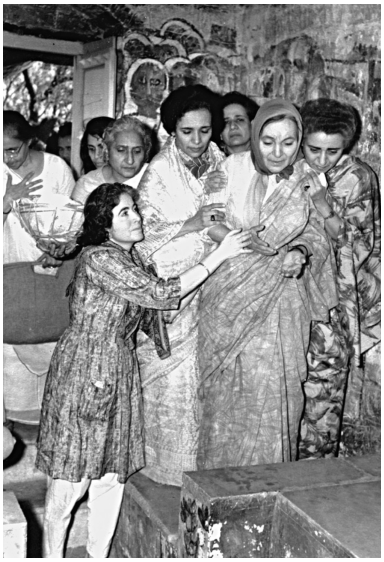

玛妮、蔻诗德、阿娜瓦丝、娜格丝、美婼、恺娣

米兰照相馆提供

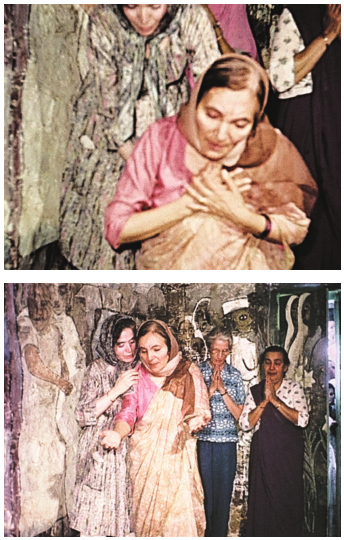

摘自维诺德·夏拍摄的影片——阿瓦塔美赫巴巴信托提供

拉诺、娜佳在后面

摘自维诺德·夏拍摄的影片——阿瓦塔美赫巴巴信托提供

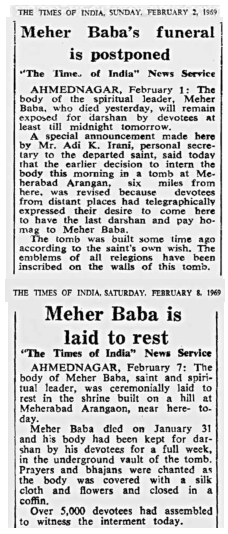

阿迪姆·芬斯特拍摄——作者收藏

上面:玛妮、美婼、美茹、朵丽·达斯托

米兰照相馆提供