玛妮拍摄并收藏

1969年7月1日,美婼和其他女子返回美拉扎德。如今远离人群,她们自己过着隐居且受限制的静谧生活,但悲伤始终萦绕心头。美婼站在巴巴的相片前流泪,对他说:“马斯坦很幸运。他和您一起。您为何不把我也带走?我不想留在这世上了。把我也带走吧,巴巴。”

美婼哭得伤心欲绝,玛妮跟她说:“巴巴为我们承受大苦大难,难道我们就不能为他受这点儿苦吗?我们不愿受这份苦,难道不是自私吗?”

玛妮还提醒美婼,巴巴经常把她称作他的拉妲。“这种分离只是他神圣长笛吹奏的另一支曲调,让你像当初随着他在世时的甜美音乐那样,完美地随之起舞。”

“巴巴离开肉身后,”美茹表示:“和美婼一起,我们都经历了这种分离的深切悲痛。美婼最终活下来并走出悲痛,全凭巴巴的支撑和帮助。即使痛不欲生,她出于对巴巴的爱,就像走失的孩子在黑暗中摸索,努力服从并取悦他。在1969年1月31日之后的第一年,处于极度悲恸中的美婼,尽着最大努力服从巴巴。他通过玛妮传给美婼的最后口讯‘别担心,要勇敢’,在她心中占据首位。美婼确实努力了,并表示:‘我正努力按巴巴希望的那样勇敢起来,可我要怎样才能停止思考呢?’在古吉拉特语中,同一个词既可表示担心,也可表示思考。美婼无时无刻不在思念回忆巴巴。

“有段时间,美婼和玛妮都不会去巴巴的楼上卧室,”美茹继续,“达善结束后,无论在美拉扎德还是我们去古鲁帕萨德时,美婼总是在[楼下]巴巴的房间里度过很多时间。在这里,她感觉和巴巴很亲近,会跟他说话,任由泪水止不住地流淌。过一会儿,我们中的某人会进去,试着安慰她,跟她说说话。我常会带些有趣的读物过去,要么《美赫巴巴期刊》要么别的书刊,以分散她的注意力。”

最后达善之后,玛妮忆述:“我们感到有了容纳自己情感的空间。从古鲁帕萨德回来后,我们的心灵和思想头一回完全属于自己。美拉扎德非常静谧;现在终于有时间沉浸于我们自己的悲伤和痛苦中,得以独处,回想关于巴巴的个人记忆。

“巴巴离开肉身后,我们无处容纳自己的情感,也无处安放自身的悲恸。我们继续做巴巴希望我们做的事,会取悦巴巴的事。前往普纳之前,我们无暇沉浸于自己的悲伤。除此之外,我们只是顺势而为,就像置身于巴巴已经设定的活动浪潮之中。我们心中没有属于自己的空间。在古鲁帕萨德,我们太忙了,事务繁多。只有处理完承诺的事情,即他于1969年在古鲁帕萨德给爱者施达善的承诺,我们才拥有自己的时间。

“一切都结束后,我们认为就这样了:该在普纳发生的都已发生。现在我们可以放松下来,现在我们可以沉浸在自己的悲伤中,但仅限于私下在夜晚或在浴室里。我们不会在彼此面前哭泣;我们把悲伤藏在心底,只在独处时释放。就这样,我们互相扶持,携手偕行。

“巴巴肉身在世时,由于那种权威,由于他乃是实相,他的亲身在场、他的虚幻形体甚至给非真之物赋予了生命。由于他亲身在场而显得非常真实的事物,在巴巴离开肉身后,它们似乎都死去了。就好像我们也死了。

“1969年从古鲁帕萨德回来后,我们都与巴巴同在,深深地缅怀巴巴在美拉扎德的亲身临在。回忆如潮水般涌现,因为在美拉扎德,没有一样东西不曾被巴巴触摸、使用过,不曾与他有着密切关联。我们怀念在巴巴身边生活中的许多亲密小事。他常坐在这里;他爱读这本书,爱听我们放过的这张留声机唱片。我们记得:‘这是我们给巴巴读过的书。噢,这是巴巴睡觉的地方。’刹那间,[这些无生命的物品]重焕生机。就像一幕童话剧,却依然环绕着我们。

“悲伤袭来,情绪奔涌而出,但都在私下里。有时,我去埃瑞奇的房间给他送文件,会嚎啕大哭。我情不自禁。埃瑞奇会安慰我。”

巴巴曾经说过,埃瑞奇就像他的母亲。玛妮曾对这番评论感到惊讶,好奇巴巴怎么能把一个男子形容为母亲。不过,在巴巴离开肉身后,玛妮注意到:“很奇怪,因为我发现我和埃瑞奇的关系同样如此——对我来说他就像母亲。当然他是我的兄弟,但除此之外,他还像一位母亲。”

“那时,每当我无法表达对巴巴肉身离世这件事的悲痛之情——就会进去放声大哭,如同孩子在母亲面前大哭那样。他会用温言软语安慰我。之后,我会平静下来。”

一天上午,埃瑞奇叫来玛妮,要她拿几份巴巴让她保管的文件。“我回去后,竟彻底忘了此事。我会在屋里四处走动,想着这是巴巴过去常坐的地方;这是我们过去常为他播放唱片的留声机;这是我过去常为他读书的地方;这是马斯坦过去常和他玩耍之处。对巴巴在世时的亲密个人回忆。当我蓦然记起文件的事,已是傍晚。夕阳西下,天色已暗。

“我急忙从箱子里取出文件,快步走向埃瑞奇的房间。我听到水花溅落的声音,并看见埃瑞奇在水龙头下洗脸。他一言未发,只是将脸揩干,转过身,开始朝田野走去。‘来吧。’他说。他走到田地的边上,站在那儿。我站在他身旁。‘你能听到吗?’他问。我沉默一会儿,然后说:‘能,绵羊在咩咩地叫。’”

“你看得见吗?”

“是的,羊儿在简陋的围栏里不安地走动。”

“不,”埃瑞奇说,“看左边。”

“忽然,我看见围栏入口外有块岩石。但随即意识到,那不是岩石而是人。是牧羊人。他身上裹着粗毛毯,像石头般静静地坐着,面朝他的羊群。”

“你看,”埃瑞奇说,“绵羊咩咩地叫,躁动不安,因为它们以为牧羊人离开了。羊群看不见他,但牧羊人其实一直和它们一起。他留意着它们,照顾着它们。因天色已暗,羊群看不见他。可当黎明来临,太阳升起,它们将会意识到:牧羊人从未离开,一直和它们一起。”

“这真是莫大的帮助。巴巴一直和我们一起。的确,我们看不见他。我们会忘记,但他在那里。”

埃瑞奇的话给了玛妮很大的安慰,他还说了一番话,对美婼也有帮助。“巴巴离开肉身后,我常常想念他并为此哭泣,”美婼讲述,“埃瑞奇得知后,说道:‘干嘛哭呢?就当巴巴去了西方,过段时间他就会回来。就当他出门远行了。’”于是美婼试着这样想。

如美婼所述,埃瑞奇的建议对她有所帮助,但帮助更大的是他们从古鲁帕萨德回来后不久发生的一件事。那段日子,美婼几乎足不出户;大多数晚上,她也都待在室内,在屋子里来回踱步。她忆述:“因为从古鲁帕萨德返回时,过去巴巴一向乘坐我们的车;而1969年回来时,我感到非常难过,因为他不在我们中间了。我们抵达美拉扎德时,我因思念巴巴而心情低落。想起巴巴总是牵着我的手走进屋子,佣人们会迎接我们,而我会去解开马斯坦。

“7月底的一天,我独自站在房间里,临窗望着外面,想着巴巴和我们一起的时光多美好,尤其在他未遭遇事故、能走路的时候。记得有一天,他从满德里大厅径直走到花园,我卧室窗旁的这块地方,来到窗户前面。他走了一会儿,然后过来问食物是否做好,烧了什么菜。我问了娜佳,并回禀巴巴。后来,巴巴行走不便。而如今,巴巴已不在我们身边。

“我思念着巴巴和我们在一起的日子。屋里一个人都没有,大家在忙碌做事。我侧身望向巴巴房间外的那片小花圃,看着那些花木,听着鸟儿鸣唱,此时我心里感到非常悲伤。我开始从窗前转身。但就在扭头之际,有个东西引起我的注意,仿佛有人在说:‘看这儿。’

“我回头张望,仿佛有人将我的目光引向某处。转身时,我直直地望向窗外那棵树的树干。我定睛细看,简直不敢相信自己的眼睛——巴巴的形象清晰地呈现在树皮上。‘哦,我亲爱的巴巴。我的巴巴。这简直和您的脸一模一样……真美。’我不敢相信自己的眼睛。树上巴巴脸庞的形状那么可爱。

“看到树上的巴巴脸部形象,我真的很开心。巴巴以这种方式给我施达善,提醒我他并未离开,他依然在这里。仿佛他在说:‘瞧,我在这树上。既然我在树上,那我也在这房子里;我和你一起,就在这里,无处不在。我没有忘记你,我并未离开。’这是他依然记着我们的讯号。

“就在那时,我感到了安慰。它就像来自巴巴的讯号:‘我和你在一起。别担心。我就在这树上,在你心中,在我的爱者心中。’它出现在一个有生命的东西上,蕴含着生命的东西,这一事实也让我深受触动。石头上的形象不会变,但在一个有生命的东西上,它会变。即便如此,我喜爱这点——它出现在一棵树上。它已经在那里长达七年,现在树开始脱皮,但它已经达到了目的——让我平静安心,并得到慰藉:巴巴没有忘记我们。

“以这种方式,他给了我一个讯号:我们应当记住他存在于万物中——无论屋里还是屋外——在草叶里,在树木中,在所有爱者的心中,也在我身旁。我有这种感觉,不禁满心欢喜。我望着巴巴。“巴巴亲爱的,您看上去多么美;只是我看不见您。您给我施了达善,真是太好了。至爱巴巴……”我正说话时,玛妮走了进来。

“我叫了她。‘瞧,玛妮。你能看到树上的巴巴形象有多美吗?’我问道。她也十分惊喜。我们俩凝视着树上的巴巴形象,接着激动地告诉了其他女子,她们都聚过来。玛妮说:‘你看,美婼,巴巴就这样用一个讯号来安慰我们,好让我们不必忧心。’一天后,男子们过来看了。”

{注:美婼记不清她初次看见树上形象的确切日期。她说:“我不确定是在[7月]15日、20日还是25日。”美茹认为,美婼是在沉默日之前看到形象,并在几天后指给她们看。玛妮回忆此事发生在7月15日左右。}

美婼继续说:“从那时起,我获得些许安慰,明白巴巴想要告诉我别担心。他给我的最后口讯是:‘丝毫不用担心,要勇敢。’当时我说:‘好,我会做到勇敢,可您的身体不好,我怎能不担心呢?’幸好我没有答应,不然现在我会违背巴巴的命令,毕竟我的确会思虑并担心某些事情。”

后来,美婼记起十年前的一件事。当时巴巴陪着乔安娜·史密斯在花园转转,说过他喜欢这棵乌玛树。美婼一直从屋内门口望着巴巴,看到巴巴拍拍树干,打手势说:“我喜欢此树。”当时,她纳闷巴巴为何喜欢那棵看似平常的树。她猜测是因为它树荫浓密。如今她明白了真正原因。

几天后,美婼提议给树上的形象拍照,但玛妮说照片显示不出,因为形象太模糊了。“宛如一位雕塑家作品的雏形。”玛妮指出。然而一个月后,玛妮改变了主意。她自己注意到形象变得清晰多了。雕塑家的作品现已完成。她拍了照片,把胶卷寄到库希如宿舍冲洗。大阿迪将照片寄来,过段时间,他偶然来到美拉扎德。

高荷问他觉得树上的形象怎么样。“你们做得很不错。”他答道。

“做什么?”高荷不解地问。

“在树上雕刻巴巴的脸呀。”

高荷解释说,她们没有碰过树,它是自然形成的。阿迪惊叹不已,便在阿美纳伽中心的每周聚会上宣告了此事,并广为宣扬。因此,当全世界的目光聚焦于1969年7月20日尼尔·阿姆斯特朗的漫步月球之际,阿美纳伽附近的民众却被美拉扎德的这一超凡事件所吸引。那几周,满载着好奇访客的巴士纷纷抵达,坪坡岗等地的学童们也前来观看。

形象出现后不久,希拉去了美拉扎德。美婼非常激动地带她去看。“巴巴看着我,”她开心地声明,“他无处不在。他没有离开。他从树上看着我,因为树就在我的床前方。”美婼指着形象顶部说:“那儿看上去像奎师那所戴王冠上的孔雀羽毛。”之后几个月,每当希拉去美拉扎德,总会发现美婼坐在床上,望着树上的形象。

“巴巴形象出现在美婼窗外的树上,这是多么大的慰藉啊,”美茹说,“美婼会长时间坐在床上,凝望着那棵树,凝望着巴巴给她的礼物。当她移步至窗台前,端详着他的面容因光影交错而带来的表情变化,会浑然忘却时间。即使在夜晚,美婼也会站在窗前,双手合十如祈祷般,浑然不觉时间的流逝。”

{注:《爱街路灯》,1999年4月-6月,27页。}

形象前额的轮廓实为圆鼓的,而非平坦:树上有凹陷,接着于前额处隆起。一年后,美婼注意到树上形象的前额有三个凹痕,在她看来代表着基督的苦难,他的荆棘冠。如美婼所述,形象清晰地留存了七年,之后逐渐变得模糊。它在白天变得隐约,难以辨认特征。由于它在黄昏时最清晰,玛妮打趣说:“白天巴巴进入闭关,但夜晚他会走出。”

每天美婼都会采一朵金橙色的万寿菊,亲吻一下,将它放在巴巴形象上。她记得巴巴在花园中散步时,说过他非常喜欢万寿菊。

{注:美婼解释,玫瑰离水后无法长久保持新鲜。}

阿露讲述,巴巴离开肉身之后,美婼显然痛不欲生,令她觉得美婼不可能活下去。“但树上出现形象之后,”阿露表示,“这让她平静下来。”

阿娜瓦丝也谈到,巴巴形象对美婼产生的积极影响:“美婼满怀悲伤。她沉浸于悲伤中。就像离开水的鱼儿。自然地,巴巴得给她支撑。她望着树上的形象,感到巴巴在说:‘瞧,我一直和你在一起。’她感到这点。这是巴巴给她的讯号:我和你在一起。她感到非常开心。巴巴必须把她从那种悲伤中带出来。

“树上的形象对美婼有很大帮助。她常常走去,望着那棵树。它就像巴巴的礼物。她会坐在房间里,望着它。我们也都很开心。真的,这就像一个奇迹。这无疑是巴巴说‘我在这儿’的讯号。并非我们不知道他在这儿,但我们毕竟是凡人。我们需要这些东西。”

树上的形象还有另一个重要作用:巴巴离世后,美婼在考虑搬回美拉巴德山,像以前那样住在那里,这样她能更靠近巴巴的三摩地。为劝阻美婼,玛妮告诉她,巴巴曾亲自照看美拉扎德的水井、花园和鸟儿;他本人很关心地产的维护状况。“巴巴在美拉扎德生活的时间,比在世界上其他任何地方都更久。”玛妮指出,努力说服美婼放弃搬迁的想法。不过玛妮私下曾问巴巴:“我说得对吗?这真是您想要的,还是我自身的偏见在挡道?”

当树上的形象显现时,这对于美婼(及其他人)是让她们留居美拉扎德的讯号。

1970年1月17日,美婼给艾琳·比罗写信,谈到这棵树:

我们都在尽最大努力,遵照至爱巴巴希望我们的那样去生活。我们无从测度他的苦难有多重大,这是他为着人类的福祉而默默承受的。愿我们所有人,他亲爱的爱者们,都配得上他对我们的宝贵之爱。

我正通过挂号信寄出一张树的快照。树干上能看到至爱巴巴面容的清晰形象。你若凑近看,能看到头上有个王冠的形状。这是一棵乌玛树,就长在我东边窗户的外面。乌玛树为印度教徒所崇敬,因为据说乌玛树是达塔特瑞亚的宝座,而他乃是上帝的三个方面(梵天、韦希奴和摩诃希,亦即创造者、维持者和消融者)的化身。许多坪坡岗村民,在巴巴在世期间没有达善过至爱巴巴,都涌来达善树上的巴巴形象,因为他们现在有了巴巴神性的证明。

在后来1970年10月7日给艾琳的信中,美婼写道:

一谈起瑞士,我们和至爱巴巴在那里共度的时光便跃然心头。我写信时泪水盈眶,因为我非常怀念他的亲身临在。我面朝着乌玛树上的至爱巴巴形象。形象上显然双目闭合,仿佛至爱巴巴累了,在休息。巴巴过去有时会说,他非常疲惫,真想睡上七百年。

很快,美婼就会意识到,巴巴在世界上依然多么活跃。

米兰照相馆提供

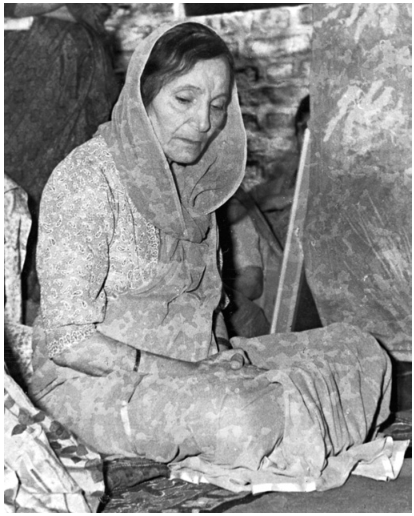

美茹、美婼、(孟买的)巴普西·堪