1968年7月1日周一,美赫巴巴最后一次离开古鲁帕萨德,乘邓肯的沃斯利车返回美拉扎德。“巴巴两次乘这部车往返普纳,”美婼说,“第一次他坐在前座,第二次坐在后座。”尽管邓肯周到地在后座为巴巴放了垫子,但美婼记得巴巴坐在后座还是不舒服,该车的腿部空间比迪索托的要小。

他们抵达美拉扎德后,巴巴因旅途太累,下车时几乎走不了路。他过去坐到椅子上。美婼关切地说:“小车[沃斯利]不适合您。我看得出您坐在车上非常累。您不应该再坐那部车出行了。我们有这辆舒适的大车[迪索托]。您何不用这辆呢?下次莫用邓肯的车了。莫再乘坐它去普纳。”

巴巴说:“是,你说得对。我不会再坐那辆车了。再也不坐了。”他坚决地打手势。他确实没再坐了。事实上,他再也没回普纳。“巴巴从未告诉邓肯,”美婼补充,“不管他多么不舒服,都默默地忍受不适,为让邓肯高兴,从未让他知道。”

巴巴重新开始在满德里大厅闭关工作,每天上午独自工作半小时,下午又在他的房间工作,为期一个月。每天上午工作结束后,男满德里被召入大厅。他们站在巴巴面前,一起念诵《大师祷文》和《忏悔祷文》。巴巴同他们站着,合掌祈祷。念诵《忏悔祷文》时,巴巴以表示忏悔的习俗手势,轻拍自己的脸颊。“念诵祷文期间,我会走近大厅,”美婼吐露道,“我站在外面,佯装观赏花园和鲜花,这样就能听见祈祷声。”

{注:两人必须扶着巴巴,因为他工作期间捶击大腿导致肌肉十分僵硬。通常也会念诵《至爱上帝祷文》,期间巴巴一直站着。(美茹不记得这篇短祷文是否也在女子这边念诵过,但很可能念过。)}

巴巴从大厅过来后,这次会和女子一起,在他的卧室念诵两篇祷文。美婼站在巴巴身旁,挨着床边。巴巴站在地毯上,面朝东方,睁着眼睛,握着美婼的右手作为支撑。“念诵祷文时,巴巴难以独自站立,他得保持平衡。我要伸手扶着巴巴,所以我的手始终朝着他那边。”其他人则围成一圈。

首先念《大师祷文》,然后是《忏悔祷文》。“到此时,巴巴已经累了。站这么久对他来说很不舒服,因为他的体重都压在一条腿上。巴巴已经在大厅和满德里一起念过祷文,然后他又和我们一起站着念祷文。这让他难以承受。”

这样继续了两三天,直到美婼说:“巴巴,念《忏悔祷文》时您为何要站着呢?该站着的是我们。您应该坐下。”

巴巴并未同意。

“可是您会受累的,”她恳求道,“您的这篇祷文是给我们的[不是给您自己]。”

巴巴说好吧,从那天起,念诵《忏悔祷文》期间,他就坐在床沿,脚搁在垫子上。美婼劝他,念诵《大师祷文》期间他也应该坐着,但巴巴坚持说他必须站着祈祷。

在1968年这个时期之前,巴巴从未让人在他面前定期念祷文或唱阿提。“我们从不念祷文,”美婼证实说,“我们只为他做事。他的阿提只在他生日那天用唱机播放,而我们会一起跟着唱。”

巴巴参与祈祷的原因,有一天在大厅得以揭示。埃瑞奇在出声诵读《大师祷文》,巴巴让他读得越来越快,直到埃瑞奇突然大笑起来。埃瑞奇止住笑,然后继续读,直至读完。之后巴巴问:“你在祈祷过程中因何发笑?”

埃瑞奇说:“巴巴,一想到我像特快列车般呼啸而过地念祷文,听起来特别好笑。”

“你简直疯了。你什么都不懂。我在身体如此无助的阶段所做的祈祷,并不是为了你们的利益。在我离开肉身后,它将帮助那些念诵祷文者。这不是为了你们,而是为了后人。我现在的参与,对那些在我离世后念诵祷文的人将大有帮助。”

美婼和其他女子央求巴巴“少忽视自己的健康。”巴巴却说:“那意味着再度延长工作,推迟其结束日期。我若允许这种情况发生,就会无限期地推迟结果,使它进入不同的路线。”

因此,当7月30日,巴巴宣布:“我的工作已完成。它百分百地让我满意。该工作的结果也将是百分百的,并将从9月底开始显现”,这让美婼等人松了一口气。

关于他的闭关,巴巴还评论:“我是怎样坚持做完最后一段的,只有我知道……你们无法想象压力多么巨大,因为那超越了人类理解力。最后一天,我的身体就像是在被绞拧一般。”

念诵祷文停止后,巴巴开始花更多时间在大厅聆听来信和宝的著述。上午9点巴巴来到满德里大厅,一直待到中午。高荷常给巴巴送苏打水。他还喜欢喝“气泡水”——给水中放入不同口味的泡腾片,会像碳酸饮料一样冒泡。巴巴每天大概喝八次,每次用半片,兑半杯水。

{注:巴巴不喜欢喝白开水。气泡水不含糖却有甜味。他只喜欢树莓味的。}

正如在古鲁帕萨德的做法,有时当巴巴要求时,玛妮会跟随他来到大厅,带着便携式唱机播放着《唯有心痛相随》。在大厅播放的,除了吉姆·里夫斯的歌《欢迎来到我的世界》,还有哈里·贝拉方特的《椰子姑娘》。除了打手势摹拟《欢迎来到我的世界》歌词,在播放《椰子姑娘》这首歌时,巴巴也会那么做,还拿歌中提到的朗姆酒打趣弗朗西斯(这是弗朗西斯乐于酌饮的酒)。

“有时巴巴看上去很高大,”玛妮说,“有时看上去却瘦小。巴巴洗完澡后,或者做手势摹拟留声机所播放的《欢迎来到我的世界》时,看上去很高大;但有时候,他却显得瘦小。”

拉诺说,巴巴穿着西式服装时,在她看来总显得瘦小,“就像你想要照顾的人。”

玛妮还讲述,有时巴巴的身体会变得非常重,比如让她们帮他在床上翻身时。但第二天,她们却能轻松地帮他翻身。同样,男子们抬着椅子上的巴巴时,有时感觉他很轻,可突然间感觉他变得非常重。巴巴解释说,这和“他工作的重荷”有关。

“巴巴极其完美地扮演他的角色,”玛妮继续,“有时人们甚至会说他看上去很无助;有时却显得如此高大伟岸。有一次,我碰巧去满德里大厅,想让巴巴触摸一些照片,以便寄给他的西方爱者。他身体欠佳,健康状况不好;显然虚弱不堪,弓着背,蜷缩在椅子里。信件读完后,他看了看时钟,说:‘我今天不太舒服,要赶快回房间,早点休息。’

{注:在巴巴生命的最后几个月里,有一天玛妮借口要“试用”一支钢笔,拿了几张照片给巴巴签名。那是美赫巴巴的最后签名。}

“埃瑞奇立刻站起来,接着是弗朗西斯,两人急忙去帮他,搀扶他从椅子上起身。埃瑞奇握住他的一只手,弗朗西斯握住另一只手,他们都准备好了。我当时在看着。我敢发誓,巴巴只不过动了动两根手指,两人就几乎相互绊倒,他们生怕压到巴巴身上,拼命抓着椅子,好不容易才没摔在巴巴身上。他们站在那里,一脸惊愕。弗朗西斯说:‘巴巴,您很强壮啊!’巴巴抬头看着他,说:‘可别忘了!’紧接着,巴巴说[面露无助的神情]:‘扶我起来,帮我一把。’他伸出双手,让人将他扶起,一路搀着,来到我们这边。他的角色演得多棒!”

美婼有类似的经历。每天,巴巴走路时,她都搀着巴巴的手来扶助他。然而有一次,她脚下一滑,巴巴竟把她拉了起来。她说:“我自以为在帮助巴巴,但他向我表明,其实是他在帮助我。”这是给她的又一个教训:“他始终真正在帮助。”

有两次,巴巴同样对玛妮展示了这点。“一次,在巴巴被完全限制在房间里之前,他来到餐厅,美婼搀扶着他。因为他身体虚弱,我也扶着他。我整条胳膊挽着他的胳膊,巴巴搭着我们。突然,出乎意料地,巴巴用力一拽,把我拉向他,我感觉到了。之后我意识到,其实是我倚靠巴巴,而非他倚靠我。他在带领我,我并未带领他。”

“[1969年1月]最后一周,巴巴身体非常虚弱。他在床上坐着,面前摆着用餐的小桌。我会坐在床的另一边,以支撑他。我的后背靠着他的背。拉诺和我轮流。我的后背成了他可以倚靠的垫子。我自以为在支撑他。然而虽然我自以为在支撑巴巴,其实是巴巴在支撑着我。

玛妮总结道:“我们除了放弃,实无付出。所有的付出其实是我们的接受。他赐予机会,创造机会,让我们去付出。”

巴巴和满德里在大厅时,埃瑞奇会用滑石粉按摩他的足。如前所述,巴巴从不喜欢给他身上涂油腻之物,但他确实允许用杏仁油给他擦身(此油有滋养功效)。埃瑞奇这么做时,巴巴躺在大厅里(哈里的)整脊治疗台或者手术床上(有时金德医生要给巴巴做颈部牵引,会把手术床摆在大厅里)。

{注:这张整脊治疗台现今保存在美拉扎德免费诊所。}

阿娜瓦丝的弟弟达拉·达达禅吉,寄来他打算生产并销售的首批面霜,请求巴巴先试用。一天早晨,美婼来到巴巴房间,把面霜给他看。“巴巴,让我给您抹一点吧。”她说。巴巴微笑着说行。美婼给他的脸颊上轻轻涂了些,并将它揉匀。“巴巴的脸颊非常光滑可爱。”

巴巴说:“只抹一点,就够了。”他来到餐厅,然后洗了脸。

“我知道他不喜欢让它在脸上留太久,”美婼说,“我给巴巴抹了面霜,感觉不错。巴巴先用了,寄来面霜的人对此会感到开心。”

次日早晨,美婼又拿来那瓶面霜。“巴巴,让我来抹点吧。”她说。

巴巴看看她,说:“昨天你抹了,今天还抹?”巴巴准允了,但随后说:“从明天起,你抹吧。你用吧。”就这样,巴巴巧妙地摆脱了又一项“繁琐的”日常事务。他看出美婼心情迫切,就让她抹了两次——为了她,他已容许这么多——之后便不再如此。

“巴巴不喜欢油腻之物,”美婼重申,“冬天的时候,我想给他涂面霜,巴巴不会拒绝。他忍受了两天,之后便从中脱身。”为履行巴巴的意愿,美婼用完了瓶子里的剩余面霜,不过她很高兴里面剩得不多,因为她更喜欢在脸上用玫瑰水和甘油。“这是高荷推荐的,因为在寒冷风干的天气,皮肤会变得干燥。我感觉皮肤绷得紧紧的。”

巴巴也设法避开了另一件他不愿做的事。最后一年,巴巴会找各种借口不洗澡。他在大厅时,高荷从主屋过来问:“美婼想知道您今天要不要洗个澡,这样我们可以准备水。”

巴巴让阿娄巴出去看看,天空有没有云。如果有云,他会说:“今天不洗,天气多云,我可能会感冒。”若阳光明媚,他又会说:“我感觉有点发烧。我们明天再说吧。”总会找这样那样的借口,搬出各种理由,把洗澡拖延到“以后”。

几个月过去了。女子们只好作罢,并让男子们想办法哄劝他。杏仁油已用完,埃瑞奇又开始用滑石粉给巴巴按摩。最初用滑石粉时,巴巴的毛孔就被堵住,后来用油,现在又用滑石粉了。这也是他们希望巴巴好好洗个澡的又一个原因。

一天,反复劝说无果后,埃瑞奇心生一计。在大厅给巴巴递上几封信时,他凑近巴巴,开始嗅气味。“怎么了?”巴巴问道。

“这里有股难闻的臭味。”埃瑞奇说(尽管其实并没有这种异味)。埃瑞奇假装在椅子下面和桌子后面找源头。“是您的头,巴巴。您很久没洗澡了。”

巴巴挠了挠头,闻闻自己的手。“我没闻到气味。”

“也许您的鼻子塞住了。当然我们不介意这异味,但过来达善的访客会觉得难闻。”

其他人纷纷同意。“巴巴,您需要洗个澡。”

巴巴说:“行。把高荷叫来。”她过来时,巴巴跟她说:“你知道,前些日子,有个美国人送来一瓶香水。我给了美婼。香水还在那儿吗?要是还在,就把它拿来。”高荷骑着小自行车过去,取来那瓶香水。巴巴拧开盖子,闻了闻,然后给自己抹点。他指示埃瑞奇:“把它放在窗台上,有人来访,就抹一抹。”满德里再次被挫败了。

事实上,巴巴的身上从来没有任何异味——恰恰相反。“虽然巴巴晚年不经常洗澡,”美茹忆述,“但他身上有种美妙的体香,你决不会想到[他没洗澡]。那气味宛如淡雅的玫瑰花香。每当巴巴脱下长衫,这种宜人的芳香便散发出来。我们想要闻一闻。在送去清洗之前,我们每个人都想把它轻轻地捧在怀里,感受它留存着的巴巴的体温和气息。”

一天,埃瑞奇给巴巴按摩脚趾时,巴巴脚底的干皮脱落了。他拿给巴巴看,并提议既然巴巴不想洗澡,至少应该用一盆水泡泡脚。

“以后吧。”巴巴回复。

不过高荷依然备好了盆子和水。男满德里被召到巴巴卧室时,水盆被端来,巴巴问道:“这是什么?”埃瑞奇解释说,他准备趁巴巴坐在床上时,用这盆水给他泡泡脚,水里有(巴巴喜欢的)薰衣草古龙水。巴巴就像顽抗的孩子,得哄劝才行。他不情愿地默许了。埃瑞奇用毛巾给他擦洗双脚。一桶水被提来。换过水后,埃瑞奇渐渐往上,洗到巴巴的腿部。

{注:雅德利英国薰衣草古龙水,是当时使用的一个品牌。}

巴巴躺下来,问道:“你在做什么?”

埃瑞奇说:“现在备有温水,干嘛浪费呢?”一边给他擦洗全身。

“你用了我在玛司特身上用过的技巧!”巴巴说。

“您教会了我。”埃瑞奇回复。

尽管如此,最后一年巴巴坚决不让人给他洗头。1968年可能只洗过一次头。高荷给了美婼一种叫“赛莱茜拉德”的洗发乳液,其能让头皮保持清洁,预防头皮屑。美婼分开巴巴的头发,在一处涂抹揉匀,然后用在另一处,直到整个头都涂抹遍了。

虽然美婼一直打理巴巴的个人事务直到最后,但1968年她交给男子的一项任务是给巴巴剪脚趾甲。美婼一向把脚趾甲剪得很短。如今,巴巴的趾甲不仅变得坚硬(更难剪),而且他对此事也变得更敏感——由于他走动太少,脚变得敏感。因为美婼没有足够的力气做好此事,而且她觉得自己会弄疼巴巴,就问巴巴能否由埃瑞奇来剪。巴巴说可以,于是美婼让高荷给男子们送去(小阿迪从英国回来时赠送的)新趾甲钳。

{注:美婼知道,在玛司特旅行期间,埃瑞奇会给巴巴剪脚趾甲。因为他会把它保存好,回来后,装在纸袋里,送过来交给美婼。}

巴巴允许埃瑞奇开始为他剪脚趾甲——但他刚开始剪,巴巴就会说:“够了。”

1968年期间,巴巴含漱冲洗口腔后,于8点至8点半吃早饭。他仍于9点前往大厅,但现在于10点45分回来,在房间休息一小时后吃午饭。巴巴仰卧着,翻个身,问些问题,并和拉诺聊聊。美婼为巴巴按摩后背和腿,拉诺则读书给他听。当美婼离开去喂马斯坦时,美茹继续按摩。

巴巴每天12点半吃午饭。最后一年,午餐他几乎只吃炸鱼。没有蔬菜、面饼、米饭、面包或其他碳水化合物——只有原味的鱼。以前他会吃咖喱羊肉,但现在他只想吃鱼。

{注:晚餐巴巴会吃米饭和豆糊或咖喱,配一点黄油、炸洋葱以及蒜香酸辣酱。}

“[午餐]光吃鱼不能给他足够的营养,”美婼说,“他需要面包或麦饼补充体力。他的胃口也减退了。”事实上,多年来美婼一直担心巴巴的饮食问题。“从巴巴简亲吻他之后,巴巴就成了严格的素食者。除此之外,他吃得不多;还时常不吃饭或长期禁食。他年轻时,也没有摄入适当的营养。”

由于巴巴嚼不动任何硬的食物,软质海鲜正好适合(比如阿娜瓦丝从孟买寄来的龙头鱼或鲳鱼)。他喜欢鱼切成片。在餐桌前吃午饭时,美婼坐在他旁边。其他女子吃着平常的素食餐,而巴巴总会从自己盘子里取一点鱼肉,放到美婼的盘子里。美婼会对他说:“不,巴巴,您被要求摄入足够的蛋白质。这是给您的。”

巴巴说:“吃吧,有很多。”

在最后的日子里,巴巴吃得很少,而他为数不多喜爱吃的东西之一是新鲜制作的酪乳。他爱吃原味的,不加盐或胡椒。美茹用奶油搅拌形成黄油后,制成酪乳。巴巴每天都喝,一天两次。“我们得先制作酸奶,”美茹解释,“但它不能变酸,而我们没有冰箱来冷藏。我们也没有足够的奶油,所以高荷让大阿迪从道拉特旅馆餐厅送来奶油。”

有一天,酪乳出了点状况,让美婼和美茹余生都为之感到后悔。“我仍记着此事,”美茹懊悔地说,“为此特别难过。美婼让娜佳做酪乳咖喱,于是娜佳管我要酪乳。我没有足够的量,既用于做咖喱又给[巴巴]作为饮品的。于是我勉强给她一些。午餐时,巴巴看到咖喱,只取了一调匙,并且要酪乳。由于给他的[酪乳]量比平时少,他又想要一些;可我们没有酪乳可以给的了,因为晚上吃的酸奶尚未凝固好。美婼和我两人都很难过,至今记得此事。尽管我们满心希望,但我们对巴巴的服侍并不总是完美的。”

美婼有同样感受:“我依然很难过,我们没有为巴巴留足酪乳。这表明我们犯了错,未能完美地服侍他。”

尽管她们的失误似乎是谁都无法预料的,但阿瓦塔身边的最亲近者总是怀着这样的愿望——在任何境况下,都要尽一切办法取悦他们的至爱。

每当巴巴在餐厅洗脸时,若溅湿了桌布或地面,美婼必须将之抹干。一天上午,巴巴从满德里那边回到房间,脱下长衫后,他问美婼在想什么。她整个上午都在做事,打理巴巴的个人事务,一直站着忙碌。“我感到累了,”美婼承认,“腿感觉相当累。”

“是吗?”他说,“来这儿坐。”巴巴稍微挪挪,给她腾出空间,让她坐床上。她坐了几分钟。“我相当害羞,便告诉巴巴,我现在感觉好多了,没事儿了。其他人都在四处奔忙,而我却坐在这里。”

另一天上午,巴巴私下告诉美婼一件她从未知晓的往事。她父亲去世后,普纳市托迪瓦拉路上的住宅一直登记在美婼名下。有一次(巴巴那时还在说话),巴巴、美婼、朵拉特麦和司机前往普纳,签署了出售住宅的法律文件。还有银行存款、金首饰和其他可出售的财产。“我们加入巴巴时变卖了一切,”美婼说,“收益颇丰。所有收入都献给了巴巴。我未再想过我们把一切都献给了巴巴。”

“但过了这么多年,1968年8月或9月的一天上午,巴巴坐在餐厅的桌前,只有我和他在一起。玛妮来来去去。美茹忙着准备热水。高荷在摆弄收音机,娜佳在厨房为巴巴烹饪。巴巴看着我,说:“你母亲献给我的全部款项,被我用于联系西方。它被用来资助我第一次去英国的旅行。”

“巴巴告诉我此事,真是太高尚了。大部分钱已经用于修爱院,但留有一部分用于首次西方之行。巴巴说:‘你很幸运,我用了你母亲的礼物。’”

另一日,她们一起坐在巴巴的卧室里,缅怀早年的时光。美婼暗自微笑,告诉巴巴:“我来埃舍居住时,有件事不太喜欢。一件让我觉得很困难的事。”

巴巴显得惊讶。他知道美婼喜爱待在埃舍。“真的吗?”他问道,“什么事?”

“早晨起床那么早,对我来说太难了。我从不喜欢早早起床。凌晨5点就得起床——实在太早了!而您的生日那天,我们得在3点钟起床。我睁不开眼,只好往脸上泼凉水。我得跟自己抗争,强迫自己起床。”

巴巴微笑着说:“好。你能起床就好。这就像苦行。”

“您在那里,所以我会强打精神睁开眼。我会跟自己说:‘不行,我必须为巴巴泡茶。’”

后来,美婼表示:“奎师那是午夜12点出生的。还好巴巴是凌晨5点出生的,否则我们不得不一直醒着熬到午夜。巴巴知道我不睡会吃不消。他这次非常慈悲,给了他的爱者几小时睡眠!要是早晨7点就更好了。”

“既然他是唤醒者,”有人开玩笑道,“他就想要唤醒每一个人。”美婼笑着表示赞同。

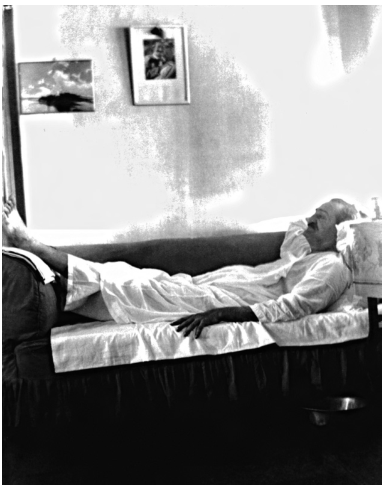

拉诺、娜格丝·达达禅吉、美茹、恺娣、蔻诗德、阿娜瓦丝

巴巴挽着美婼的手,娜佳

可能摄于1966年12月22日或1967年12月27日

——阿瓦塔美赫巴巴信托档案馆提供

可能娜谷拍摄——玛妮收藏